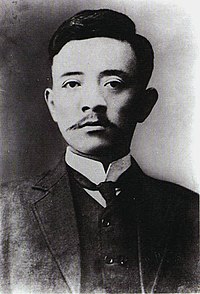

宋教仁

| 此条目的内容与其他条目矛盾。 |

| 宋教仁 | |

|---|---|

| |

| 任期 1912年8月25日—1913年3月22日 | |

| 理事长 | 孙中山(未上任) |

| 前任 | 首任 |

| 继任 | 政党分裂,后于1913年12月解散 |

候任 | |

| 任期 1913年2月10日—1913年3月22日 | |

| 前任 | 赵秉钧 |

| 继任 | 赵秉钧 |

| 任期 1912年3月29日—1912年7月14日 | |

| 前任 | 职务新设 |

| 继任 | 陈振先 |

| 华兴会副会长 | |

| 任期 1904年2月15日—1905年7月30日 | |

| 会长 | 黄兴 |

| 前任 | 创会 |

| 继任 | 与中国同盟会合并 |

| 个人资料 | |

| 出生 | 1882年4月5日(光绪八年二月十八日) |

| 逝世 | 1913年3月22日(30岁) |

| 墓地 | |

| 国籍 | |

| 政党 | 华兴会 |

| 配偶 | 方氏 |

| 亲属 | 宋振吕 |

经历

| |

著作

| |

宋教仁(1882年4月5日—1913年3月22日),字钝初,号敦初,笔名渔父。出生于湖南桃源[1]:1。中国近代民主革命家,是中华民国初期第一位倡导责任内阁制的政治家,担任过华兴会和同盟会的主要领导、中华民国临时政府唐绍仪内阁的农林部总长、也是国民党的主要筹建人。曾留学日本法政大学 、早稻田大学。1913年3月20日,时任国民党代理理事长的宋教仁在上海北站遭黑道分子枪击,3月22日不治身亡,终年31岁。

生平[编辑]

早年[编辑]

清光绪八年(1882年)4月5日,宋教仁出生于湖南省桃源县上坊村湘冲一户书香之家。1899年3月,宋开始入桃源漳江书院肄业,即不务章句而深思夙夜悟道,讲求经世致用,喜爱刑法及地理等书籍,常与学友文骏等纵谈中西政治得失,及古今用兵成败[2]。其居然大言不惭,如此好论列举天下事[1]:16。人们视其为狂妄学生,不与接近,然而宋教仁视而不见,离开桃源漳江书院。两年后,即1901年,考中秀才。

1902年,宋教仁赴武昌投考美国圣公会中国差会文华书院普通中学堂,被录为第一。翌年入学,在校期间,由吴禄贞等人组织的革命团体在武昌花园山的聚会吸引了他,常与同学议论时政,并走上了反清革命之道路。是年8月,黄兴到武昌,两人相识并从此成为挚友。不久,黄兴因激烈的反清言论,被驱逐出武昌,回到长沙。随后,宋教仁也回到湖南,为成立革命团体到长沙、常德一带做联络工作。

1903年11月4日,偕黄兴、刘揆一、陈天华、章士钊共同成立华兴会。1904年2月25日,以“驱除鞑虏、恢复中华”的政治口号,正式在长沙西园成立华兴会,众人选出黄兴担任会长,宋教仁为副会长。宋教仁旋回武昌,倡组科学补习所,即此种活动之一环[1]:18。6月,科学补习社举行成立大会,宋教仁任文书[1]:19。10月,宋教仁自武昌经长沙回常德,聚集同志,筹划进行细目;嗣因饷糈缺乏,宋乃拟变卖家产以济需用,又苦于急切难成,遂决定赶往长沙另筹款项[1]:21。11月5日,舟抵长沙,宋教仁登岸遍访各约定处所,皆封门,寂无人迹;至黄兴寓所,则看门人答:已出门十余日未归,不知何往[1]:21?宋氏为之茫然[1]:21。以为必有变故发生,信步街头,突然遇上同志曹亚伯,曹正惊宋之来临,亟需要宋教仁至圣公会堂,秘密告诉他:华兴会举义不幸先期泄漏,致被官厅破获,黄兴等幸而免脱,劝宋速避难他方[1]:21。宋教仁闻讯后颇镇静,初拟即回常德速行破坏,以牵制省中之劫,只以款项缺乏,终不得不依曹之劝告附舟东下,以追踪黄兴[3]:4。宋遂潜赴日本。12月13日,宋教仁抵达日本,在日本东京成立中国同盟会,成为中国同盟会的主要领导人。

1905年5月,宋到东京之初,与友人合办刊物《二十世纪之支那》[4][1]:275。6月,入读日本法政大学。7月,在宫崎滔天的介绍下结识孙中山。8月,支持孙中山在日本东京成立中国同盟会,并当任其司法部检事长。11月,于东京创立《民报》,为中国同盟会机关报[1]:276。12月,陈天华为抗议日本文部省的《取缔清国人留日学生规则》而自杀,宋教仁将其遗体收回,呼吁留日学生回国。

1907年孙中山与黄兴就国旗发生争执之后,宋教仁因误会对孙中山产生恶感,认为同盟会人心不齐而难有作为,谋求“另外早自为计”,辞去了在东京本部担任的职务,3月与日本大陆浪人古河清等人前往中国东北动员“马贼”,6月被张继从奉天请回后,投入了第一次倒孙高潮,支持章太炎反对孙中山在日本购买军火。《民报》风波平息后,宋教仁对同盟会总部和孙中山的不满情绪没有消除。广州新军起义后,他与谭人凤、居正等商讨成立专注长江流域的革命机关。1910年7月,11省区同盟会分会长举行会议,决定在长江流域发动革命[5]:178。

1911年,宋教仁到上海组织反清运动,在于右任办的《民立报》担任编辑,并与陈其美筹建中部总会。7月31日,宋教仁参加了同盟会中部总会于上海四川北路召开的成立大会,任文事。该分会体现出了独树一帜的分裂意向[5]:180。赴香港参加广州起义的准备工作。7月,与谭人凤、陈其美等在上海组建同盟会中部总会,邀请或派人来往于上海、长江中下游各地,促进革命势力的发展。10月10日,武昌起义爆发。10月28日,与黄兴一同抵达武昌,参加革命政府的法律工作,参与起草《鄂州临时约法草案》。11月13日,离开武昌。与北一辉(1907年夏,因张继介绍,进而成为知交好友)乘船至南京下关,时张勋已控南京,宋教仁豪壮对北一辉言道:“不如一起进城吧!进城看一看具体情况,或许能找到什么对付的办法!”并对革命党人倪铁僧道:“吾今日已置死生于度外,但你必须保护外国友人(按:指北一辉)的安全。”(详《支那革命外史》),之后当革命党拿下南京,宋以其卓越手腕,调和诸将矛盾,于孙文回国前,掌握南京政务。

民国成立[编辑]

1912年(民国元年)1月1日,中华民国在南京成立,被任命为法制局局长,起草了一部宪法草案《中华民国临时政府组织法》。2月1日,宋教仁自桃源起身,经长沙、汉口沿江东下;嗣在上海、杭州、南京等地视察党务。宋任政事部主任干事[1]:199。4月27日,出任唐绍仪内阁的农林总长。7月,因不满袁世凯破坏《临时约法》,辞去农林总长之职。7月16日,中国同盟会本部举行全体职员大会,讨论会务[1]:200。代理总务部主任干事魏宸组提出拟改定名称组织完全政党案[1]:200。7月21日,当选为同盟会总务部主任干事,主持同盟会工作。8月5日,宋正式与统一共和党谈判[1]:201。协定原案用“民主党”,嗣因反对者多,遂改用“国民党”,盖共和之制,国民为主体,欲使人不忘其义也[6]:6。8月11日,举行正式筹备会议,宋被推担任临时主席,宋并代表中国同盟会、谷锺秀代表统一共和党、徐谦代表国民共进会、许廉代表共和实进会、虞熙正代表国民公党,分别报告各党均经集会一致议决赞成合并[1]:202。8月25日,在北京湖广会馆召开国民党成立大会,宋教仁当选为理事,并任代理理事长。会议期间,同盟会女会员女权运动领袖唐群英因国民党党纲中没有“男女平权”的内容上台质问宋教仁,宋教仁支吾不能答,唐群英遂揪住宋教仁的头发向宋左右颊掌击,全场大骇[5]:235,并在会后写了《驳诘同盟会传单》,抨击宋教仁等人。

不久后国民党在国会的选举中大胜、党员士气高昂,宋氏政治前途如日初升,所至之处,欢迎会上无不人山人海,宋亦随地推广宪政理念,其要旨是产生纯粹的政党政治,由国会多数党领袖任内阁总理,负起政治责任,组成责任内阁;由此先制宪,再依法选举总统。

遇刺身亡及遗言[编辑]

1913年,国民党在国会获压倒性多数席次,宋教仁欲循欧洲“内阁制”惯例以党魁身份组阁,遂与国民党重要人士群集沪滨商讨应付国会之党略,大纲既定,宋即拟挟至北京党本部决议施行,适袁世凯亦电促赴京,宋因订期3月20日若干国会议员同行北上,是晚22时45分甫步入上海车站(老北站,现上海铁路博物馆),即遭预伏杀手狙击,腰部中弹[1]:223,子弹射入其右肋,斜入腹部,凶手开枪后逃逸。

宋教仁疼痛难忍,趴倒在一张椅子上,用手把于右任的头拉到胸口,喘息地说:“吾痛甚,殆将不起……”,当时在火车站送行的黄兴、于右任、廖仲恺等将宋教仁送往沪宁铁路医院急救。在医院中他向于右任留下遗嘱[7]:

今以三事奉告:一、所有在南京、北京及东京寄存之书籍,悉捐入南京图书馆;二、我本寒家,老母尚在,如我死后,请克强与公及诸故人为我照料;三、诸公皆当勉力进行,勿以我为念,而放弃责任心。我为调和南北事费尽心力,造谣者及一班人民不知原委,每多误解,我受痛苦也是应当,死亦何悔?

他并授意黄兴代拟电报给袁世凯,讲述自己的中弹经过和革命生涯[7],电报原文如下[8]:3:

北京袁大总统鉴:仁本夜乘沪宁车赴京,敬谒钧座。十时四十五分在车站突被奸人自背后施枪弹,由腰上部入腹下部,势必至死。窃思仁自受教以来,即束身自爱,虽寡过之未获,从未结怨于私人。清政不良,起任改革,亦重人道、守公理,不敢有毫权之见存。今国基未固,民福不增,遽尔撒手,死有余恨。伏冀大总统开诚心、布公道,竭力保障民权;俾国家得确定不拔之宪法,则虽死之日,犹生之年。临死哀言,尚祈见纳。宋教仁。哿。

手术后,情况没有好转,大小便中出血严重;3月21日下午,宋教仁再次被送进手术室。3月22日凌晨4时48分,不治身亡,噩耗传去,全国人心鼎沸[1]:223。

宋教仁身故后,范鸿仙拍下宋教仁遗体的照片。先照一张半裸遗体照,伤口展示在镜头前,又照一张西装革覆之遗体照,遗体被摆放在一张高沙发上[9]:9。今宋教仁墓安于上海市闸北公园。刺杀宋教仁的主使至今成谜[10]。

思想[编辑]

在辛亥革命前,宋教仁与陈天华等人主张宣扬民族意识、宣传排满,并把排满与反对外国瓜分联系起来。他极为热衷宣传民族主义,通过采用黄帝纪年来取代帝王纪元,刊登黄帝画像以激励炎黄子孙,还在杂志上刊载文章反对满族统治以抵制帝国主义瓜分[5]:166。

其主张“责任内阁制”,认为“内阁不善而可以更迭之,总统不善则无术变易之,如必欲变易之,必致动摇国本”,而且“讨论宪法,行政、立法、司法三权应如何分配,中央与地方之关系及权限应如何规定,是皆当依法理,据事实,以极细密心思研究者”。还认为只有议会政党责任内阁才是救治“不良政府医生”。由于其极力推崇议会制度,当时政坛上都给他取了个绰号为“议会迷”。

后世追悼[编辑]

宋教仁遇刺身亡时,虽为不同政党党魁的汤化龙尤为悲愤,写下挽联“倘许我作愤激语,谓神州将与先生毅魄俱讫,号哭范巨卿,白马素车无地赴;便降格就利害观,何国人忍把万里长城自坏,从容来君叔,抽刀移笔向谁言。”黄兴亦有挽联:“前年杀吴禄贞,去年杀张振武,今年又杀宋教仁;你说是应桂馨,他说是赵秉钧,我说却是袁世凯。”

遇刺之谜[编辑]

袁世凯的嫌疑[编辑]

上海租界巡捕房从应桂馨家缴获的应桂馨和洪述祖互通电报之原文,在上海都督程德全致信袁世凯的信中有部分引用 [11]

目前史学界认为嫌疑最重之人还是袁世凯[9]:9[12][13],持此观点者认为中华民国国会选举前后,宋教仁积极主张之内阁制会危及袁世凯的统治地位,因此袁世凯要暗杀宋教仁。从查获之宋案凶手与北京来往电文中[14]:14,有认为主使行刺宋教仁的人是袁[15]:499[16]:173,而直接布置暗杀的是国务总理赵秉钧[17]:2936[18]:6。

袁世凯一向喜用刺杀手段,1885年11月11日谒见朝鲜国王时建议其刺杀朝鲜开化党领袖金玉均[19],1886年时又与李鸿章商议此计划[20],后来因刺客暴露而计划失败。

1911年袁世凯通过段祺瑞买凶,刺杀了北洋第六镇统制吴禄贞。[21]1912年担任内阁总理大臣以后,又通过袁克定找到同盟会员汪精卫,由汪精卫交黄复生,黄复生指使彭家珍刺杀了其政敌良弼。[22]

在宋案发生以后,民主革命家林述庆公开斥责袁世凯刺宋,表示要回南方召集旧部反袁为宋报仇,在1913年4月10日被毒死于袁世凯秘书长梁士诒宴席上(见福州档案局林述庆烈士资料)。二次革命失败后,袁世凯致电香港情报人员企图暗杀孙中山。[23]

1915年陆荣廷之子陆裕勋请假回广西看望父亲,在汉口暴毙而亡,这又是一个悬案,可这个事件没有证据能证明是袁所为,但陆荣廷通过情报网认为是袁所杀,应该有他的道理(见《北洋军阀史话》)。1915年蔡锷从从滇越铁路进入云南时,遭遇袁世凯所派刺客的暗杀,但成功躲过一劫。[24]

因此学界一般认为,此案极有可能为袁世凯所为,当然也有一些人提出其他观点。

1913年3月宋教仁遇刺后,根据警方调查,袁世凯心腹、国务总理赵秉钧是重大的谋杀嫌疑犯,而袁世凯亦涉嫌。袁世凯镇压二次革命后,应桂馨认为时机已到,公然发出“请平反冤狱”的电报,并毫不避嫌地跑到北京,写信给袁世凯要求实践当初“毁宋酬勋”的承诺。袁世凯如果授予他勋位,那就等于承认自己是刺杀宋教仁的主犯,这让袁世凯非常头疼。其后应桂馨在离开北京的火车上被京畿军政执法处的侦探长郝占一和另一侦探王双喜刺死,而最后郝、王两杀手也不得善终。这一连串的离奇死亡事件很难自圆其说,更使袁世凯的嫌疑加深[25]。

宋教仁此次北上,如果与黎元洪联合反对袁世凯,则袁世凯将失去一切政治筹码。这是袁世凯刺杀宋教仁的最大动机,宋教仁死后黎元洪通电全国称放弃竞选,拥护袁世凯。在此后袁世凯雇佣流氓、地痞包围国会,强迫议员选他,不选不准吃饭,这才成功当选。(见《北洋军阀史话》)袁世凯之老奸巨猾早在前清时已臭名昭著,因此宋死后,孙中山果断发动了二次革命,黄兴全力反对使用武力,宋教仁本人亦不认为是袁世凯指使,并留遗嘱予袁世凯,反而没有留遗嘱给荣誉主席孙中山[26],此举殊不可解,宋教仁显然怀疑指使者为孙中山、陈其美。

赵秉钧的嫌疑[编辑]

此观点指赵秉钧的杀人动机非常简单,国民党在国会选举中获胜后,宋教仁将替代赵秉钧担任总理一职。此说还提出了证据,称巡捕房在对应桂馨搜查时,意外于1913年3月24日抓到刺宋的直接凶手武士英。武士英供认是应桂馨让他行刺。此外巡捕房还在应桂馨的住宅搜出作案凶器及一批电报和信件。“毁宋”一词来自赵秉钧的秘书洪述祖致电应桂馨:“毁宋酬勋,相度机宜,妥筹办理。”3月14日,应桂馨回洪述祖的“寒电”电文是:“梁山匪魁四出扰乱,危险实甚,已发紧急命令,设法剿捕之,乞转呈,候示。”3月18日,洪述祖复应桂馨电:“寒电立即照办。”3月19日,洪述祖又电催应:“事速照行。”3月21日凌晨两点即宋教仁遇刺不久,应致洪电:“二十时四十分钟,所发急令已达到,请先呈报。”3月21日,应致洪电:“号电谅悉,匪魁已灭,我军一无伤亡,堪慰,望转呈。”等。赵秉钧则极力否认与此案有关[27][28]。3月26日,赵秉钧以国务院名义通电各省称:“据应夔丞二十三日函称,沪上发现一种监督政府、政党之裁判机关,宣告宋教仁、梁启超、袁世凯、赵秉钧、汪荣宝等之罪状,特先判决宋教仁之死刑,即时执行。”当时此通电不但没能将公众视线转移到这个突然冒出来的凶嫌“沪上裁判机关”上,反而暴露了赵秉钧的国务院和直接凶嫌应桂馨当时的信函往来[29]。一个月后,武士英死于狱中[30][31]。

陈其美即孙中山背后指使的嫌疑[编辑]

陈其美表示,宋教仁被杀是袁世凯最毒的阴谋[33]。最后,陈其美在上海被暗杀。

但一直以来都有人对于宋案另有看法,包括认为宋教仁是国民党内部权力斗争的牺牲品——对破案出了大力的青帮大头目、国民党元老陈其美颇有嫌疑[34]。中华民国国务院档知袁方对宋案发表之声明,即多方罗织陈其美:“宋在南方主张袁为总统,而己任内阁,陈其美一派深忌之,黄亦恶其不举己为总统,且疑其为亲袁派也亦欲排而去之。陈于是乘其隙,日嗾其徒,唱为黄之说,以离间黄、宋之交,而使他日内阁总理之归之于己,宋、陈之间暗潮已极激烈,应本陈旧部,武又黄之私人。”[1]:267

袁世凯的次子袁克文撰写的《辛丙秘苑》一书讲述了自己从1911年到1915年的见闻,书中披露,袁世凯多次派密使与宋教仁接洽,欢迎他北上,宋教仁接受了袁世凯的邀请。在北上临行之前,陈其美、应夔丞等人询问宋教仁关于国民党内阁的组织办法,宋教仁说:“我只有大公无党一个办法!”听了宋教仁的想法后,应夔丞骂宋教仁是叛党,并企图当场杀害宋教仁,但被在场的人劝阻,宋教仁见此举动,便说:“死无惧,志不可夺”,最终大家不欢而散,陈其美和应夔丞对宋教仁的痛恨加深。在随后的几天里,陈应两人商议对策,宋教仁3月20日遇刺身亡。应夔丞深知兼任总理的内务部总长赵秉钧害怕宋教仁抢夺他的位置,就通过他的秘书洪述祖骗取来自赵秉钧的密电密信。起初的目的只是邀功请赏,后来这些密电密信便成了充当了嫁祸于袁世凯的文字证据[35][36]。

需要注意的是,1913年3月宋案发生时上海的最高军政长官并非前沪军都督陈其美,也非案发后北京政府于1913年7月委任的上海镇守使郑汝成(1915年11月10日在上海外白渡桥被陈其美派来的王晓峰、王明山投弹炸死)。1912年7月31日沪军都督府撤销,改为江苏都督行辕,上海事务由江苏都督程德全(以及江苏民政长应德闳)接收。

宋教仁的政治主张一直是效法英国政党政治,由多数党组织责任内阁,不太可能说组织政府要大公无党,因此此段叙述真实性值得存疑,但其观点相当有研究价值。

应桂馨与帮会分子的嫌疑[编辑]

而东华大学廖大伟教授则从民初帮会与革命党交恶、与社会关系紧张的视角,重新阐释这一血案:应桂馨是中华国民共进会(1912年7月由青帮、洪门、公口等帮会联合发起,成立于上海)会长,在社会转型中角色与地位和革命党形成落差,因而产生报复心理;宋教仁在国民党内的实际地位和未来政治角色,决定了他不幸被选为报复对象[37]。

洪述祖自作主张[编辑]

北京大学历史系教授尚小明在其著作《宋案重审》中认为,刺杀宋教仁的主谋是洪述祖,是他知道袁世凯要对付国民党和宋教仁,所以“揣摩上意”有此行为[38]。同时,他也指出,“宋案”实际上是由收抚共进会、调查欢迎国会团、操弄宪法起草、构陷“孙黄宋”、“匿名氏”攻击、低价购买公债以及刺杀宋教仁等七个环节次第演进与交错进行而酿成的复杂案件。宋案诸环节中,袁世凯主导了前四个环节,但他与刺杀宋教仁没有直接关系。在袁世凯主使下,洪述祖在1913年2月通过应夔丞阴谋构陷孙黄宋,但未获得任何材料。洪于3月7日至10日间晋见袁世凯,暗示杀宋,提出“总统行政诸多掣肘,皆由反对党之政见不同,何不收拾二人,以警其余”。袁未同意,称“反对既为党,则非一二人之故,如此办法,实属不合”。且洪在进京见袁之前,已于3月6日自天津私宅向应夔丞去函,授意其伺机除掉宋教仁。赵秉钧与陈其美也与刺宋毫无关联。赵秉钧与洪、应均无私人关系,且缺乏刺宋动机。陈其美与洪、应亦无密切关系,并无证据说明陈其美指使洪、应刺宋。当时流传的陈其美主谋杀宋言论,均来自亲袁报章和应夔丞党徒的宣传[39]。

宋教仁墓[编辑]

宋教仁墓地在上海闸北,名曰宋园(今闸北公园内)[1]:273。建铜像作支坐侧思状,凿石为座[1]:273。座之正面阳篆刻“渔父”二字,章太炎书[1]:273。背面则阴刻铭文,于右任撰书:“先生之死,天下惜之。先生之行,天下知之。吾又何纪,为直笔乎?直笔人戮。为曲笔乎?曲笔天诛。嗟嗟九泉之泪,天下之血,老友之笔,贼人之铁。勒之空山,期之良史,铭诸心肝,质诸天地,呜呼[1]:273-274!”墓地近似正方形,四周砌有二十四根圆头方柱,连成石栏。墓寝坐北朝南,为半球形,墓前立有墓碑,上书:‘宋教仁先生之墓’,系集孙中山墨迹而成。宋墓顶上有一脚踩青蛇,展翅欲飞的雄鹰,象征着宋教仁一生不断为了宪政的理想,而与保守的旧势力作顽强斗争的精神。墓地南隅、正中左右树有石柱两根为出入口,置八级台阶,供拾级而上。墓区正中石柱顶端耸立着宋氏西服坐像,以大理石雕刻而成。墓区广场及通道均系花岗石砌成,周围广植龙柏、广玉兰、香樟和月季等各种花木,整个墓园庄严肃穆。

宋家遗族[编辑]

- 方氏:宋教仁之妻。生前常居于家乡-湖南桃源。夫故去后,接受爱国人士捐款与中华民国国民政府颁发抚恤金予安顿生活。独子于上海求学期间,每逢暑假即前往沪探子。惟独子病逝后,生活失去重心。1964年5月24日,吴相湘在其著作《宋教仁传——中国民主宪政的先驱》的自序中记载:‘又见报载宋先生遗属寡媳一人在桃源转徙流离孤苦伶仃之讯(宋之独子殁于抗战前);更伤英雄无嗣之凄凉。’

- 宋振吕:宋教仁与方氏之独子。少年时,离乡赴上海读书,毕业后曾留学日本;1934年随行欧洲司法考察后,曾服务于中华民国监察院审计部至1936年心脏病突发逝世,享年36岁[40]。1950年,周恩来代表中国共产党中央委员会和中华人民共和国中央人民政府政务院,为宋振吕之妻叶惠英亲笔签发证明,追认宋教仁为革命烈士[41]。

- 宋奇璋:宋振吕之独女;婚后育有2子3女。

- 宋丕兴:宋奇璋的孙女、宋教仁的玄孙女

后世评论[编辑]

- 孙中山因宋教仁之死,吊以挽联“作民权保障,谁非后死者。为宪法流血,公真第一人”[42]。

- 蔡元培在《我之历史》序言说:“(同盟会)其抱有建设之计划者居少数。抱此计划而毅然以之自任者尤居少数,宋渔父先生其最著也。”

宋教仁首先在上海成立了“中国同盟会中部总会”目标在于鼓吹湖广新军的觉醒,间接促成了武昌起义。宋教仁曾提议革命的上中下三策:上策京师起义、中策长江起义、下策边疆起义。孙中山的十次革命,一般都属于下策中的边疆起义。黄花岗之役后,同盟会人心涣散。宋教仁与谭人凤等乃毅然在上海另起炉灶,独立执行中策,成立“中国同盟会中部总会”,以“共进会”与“文学社”为基础,在两湖新军间鼓吹革命,于是乃有武昌起义之成功。 民国成立后,宋教仁将同盟会与其他小党合并,成立国民党。当时孙中山主张同盟会仍然为地下革命组织,随时准备继续革命。宋教仁则主张将同盟会公开化,以堂堂政党之阵势,藉选举取得政权。宋教仁路线不仅获得了同盟会多数之支持,并且继续与其他小党合并,终于组成国民党,而在国会大选中取得了多数。许多后来著名的民主人士如张东荪、沈钧儒、徐傅霖、罗文干、石志泉等,都是当时这个国民党的核心成员。

- 当时有记者评论说:“国民党魁,表面上为孙中山、黄克强,而骨子里能运用本党者,独宋钝初耳。钝初之主张与孙、黄本不相同,盖国民党中老革命家无政治知识,法政学生无革命资格,故绝不相统属,惟钝初在该党中兼有此两种资格,故该党中法政学生派固纯为宋系,而北方之主要干事,皆受宋之指挥,不能为异同者也,该党员中之见识学问足以比钝初者不少,然皆无钝初之资格地位,故足当国民党党魁者,惟钝初一人。钝初之遇刺,盖国民党最不幸之事,三军之中,仓卒夺帅,各不相统,祗有哗变溃裂而已。”[43]

个人著作[编辑]

- 《我之历史》,六册,1920年湖南石印本

- 《二十世纪之支那》,一册,1905年5月东京铅印本

- 《醒狮》,四册,1905年9月东京创刊

- 《民报》,二十六册,1905年11月东京创刊

- 《间岛问题》,六册,1908年上海初刊本,1914-1916年地学杂志重印本

- 《民立报》,六册,1910年10月11日创刊,上海印行

- 《比较财政学》,日本小林丑三郎原著,宋教仁译,1911年上海印行

注释[编辑]

参考文献[编辑]

- ^ 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 吴相湘. 《宋教仁:中國民主憲政的先驅》 新版. 台北: 传记文学出版社. 1985-09-15.

- ^ 宋教仁曾说过:“中国苦满政久矣,有英雄起,雄踞武昌……然后可以得志于天下。”见吴相湘:《宋教仁:中国民主宪政的先驱》,台北:传记文学出版社,1985年9月15日新版,第16页

- ^ 刘揆一述:《黄兴传记》,北平:京津印书局,1929年

- ^ 曹亚伯. 第三章 同盟會之成立及吳樾炸五大臣. 武昌革命真史 前编. 上海: 中华书局. [2022-12-08]. (原始内容存档于2022-12-06).

宋教仁逃出长沙后,在东京结合一斑同志,如白逾桓等,组织一杂志,名曰《二十世纪之支那》,初出版而日本政府即禁止发行

- ^ 5.0 5.1 5.2 5.3 何虎生. 《孙中山传》 第二版. 北京: 中国工人出版社. 2016.

- ^ “五大党合并详志”,刊《民立报》,上海,1912-08-18

- ^ 7.0 7.1 上海老北站 见证难忘的历史瞬间. 人民铁道网. 2010-10-15 [2018-09-17]. (原始内容存档于2018-09-17) (中文(简体)).

- ^ 《民立报》北京电报,上海,1913年3月22日

- ^ 9.0 9.1 傅林. 《黑白民國》. 北京: 九洲出版社. 2015.

- ^ 凤凰网历史专稿. 谁是刺杀宋教仁的幕后元凶?. [2010-03-02]. (原始内容存档于2009-04-03).

- ^ 蔡东藩.

《民国演义》第22回. 维基文库. 1921年 (中文).

《民国演义》第22回. 维基文库. 1921年 (中文).

- ^ 侯宜杰. 暗殺宋教仁的主謀尚難定論. 《史林》2013年第1期. [2016-10-02]. (原始内容存档于2014-03-15) (中文(中国大陆)).

当时一般均认为袁世凯是刺宋的主谋。

- ^ 二次革命. 中华百科全书. [2016-10-02]. (原始内容存档于2014-03-15) (中文(台湾)).

宋教仁系国民党领袖,平日主张政党内阁最力,袁氏疑惧不安,密遣人于三月二十日暗杀于上海。

- ^ 王尔敏校订. 现代教育研究社编辑委员会 , 编. 《會考版中國歷史(中學五年級適用)》. 香港: 现代教育研究社. 1993. ISBN 962-11-2588-X.

- ^ 李守孔. 《中國現代史》. 台北: 三民书局. 1973.

- ^ 菊池秀明著、廖怡铮译. 《末代王朝與近代中國:晚清與中華民國》 初版. 新北市: 台湾商务印书馆. 2017.

- ^ 辞海编辑委员会 (编). 《辭海》(1989年版). 上海辞书出版社. 1989. ISBN 7532600831.

- ^ 陈布雷等编著. 《蔣介石先生年表》. 台北: 传记文学出版社. 1978-06-01.

- ^ 《甲午悲歌:金玉均之死》

- ^ 袁世凯. 養壽園電稿. 文海出版社. 1966 [2019-06-23]. (原始内容存档于2019-08-18).

- ^ 《辛亥革命回忆录》)

- ^ 《北洋军阀史话》

- ^ 《近代史资料》1913年8月3日袁世凯阴谋杀害孙中山密电

- ^ 《云南文史资料选集》中大量云南军政界人士回忆

- ^ 丁中江. 北洋軍閥史話. [2016-10-02]. (原始内容存档于2016-09-27) (中文(台湾)).

- ^ 张戎 <宋氏三姊妹与她们的丈夫> P83起

- ^ 赵秉钧.

覆岑春煊等函. 维基文库.

覆岑春煊等函. 维基文库.

- ^ 趙總理解釋宋案證據. 时事新报 (上海). 1913-05-01.

- ^ 陶菊隐. 第八章. 《北洋军阀统治时期史话》. ISBN 9787203080138.

- ^ 《老建筑的趣闻 上海近代公共建筑史话》. 黄国新,沈福煦编著 上海:同济大学出版社 2005 第291页. [2020-12-21]. (原始内容存档于2021-01-25).

- ^ 武士英暴斃之疑案. 时事新报 (上海). 1913-05-03.

- ^ 余杰 <伪装的改革者> P245

- ^ “他想挑拨我们同志的感情,故意说是陈某﹙英士﹚派人刺杀的。原先宋先生对交出上海这一师兵很不高兴。记得英士先生辞职时有一篇宣言,大意说从前单枪匹马打制造局,现在把军队交岀来不能得同志谅解,如果同志肯团结,他是可以再起的。这篇宣言是一位汤先生拟稿的。后来许多同志劝着不要发表,所以没有发表,英士先生听得外面谣言说是他刺杀宋先生的话以后,便找到了吴佩璜来,吴是替英士先生做情报的,在上海当电报局局长。袁和上海方面往来电报,我们都能拿得到,就完全靠吴佩璜的功,宋案能在三小时内破案,也就因在电报往来中找出线索:那几个人有电报,那些人有关系,所以一索即得,否则是不易破案的。”见陈果夫演讲:“陈英士先生与二次革命”,1942年10月12日在重庆中山学社。何仲箫:《陈英士先生年谱》,第40页亦有述及,但无此文之详明。刊吴相湘:《宋教仁:中国民主宪政的先驱》,台北:传记文学出版社,1985年9月15日新版,第266页

- ^ 张耀杰:《谁谋杀了宋教仁——政坛悬案背后的党派之争》 (页面存档备份,存于互联网档案馆),北京:团结出版社,2012年5月,ISBN 978-7-5126-0672-2

- ^ 袁克文. 刺宋案真相. 《辛丙秘苑》. 1919.

二年冬,予适在沪,知先公遣秘使迓遁初者数至,遁初所察已竟,欣然命驾。行之先,陈英士、应桂馨宴之。筵间,英士询其组阁之策,遁初曰:“唯大公无党耳。”陈默然,应詈曰:“公直叛党矣,吾必有一报。”言时,即欲出所怀手枪,座客劝止之。遁初曰:“死无惧,志不可夺!”遂不欢而散,而陈、应日相筹谋。予故友沈虬斋,陈之党也,谓予曰:“遁初不了。”予详诘之,虬斋曰:“同党咸恨之,陈、应尤甚。迩日,靡日弗聚议,虽亲如予,亦不获闻。偶密窥探,辄闻遁初云云,辞色不善也。”未几难作,遁初竟死矣。应知赵秉钧畏遁初夺其位也,遂假道于洪述祖,诱得电信,初意但为要功计,不期适以此而移祸也。

- ^ 迷案:陈其美在“天上人间”暗杀宋教仁?[永久失效链接]

- ^ 告诉你一个真实的袁世凯. [2011-12-22]. (原始内容存档于2011-12-15).

- ^ 《宋案重审》:谁是暗杀宋教仁的真凶. 凤凰网. 2018-03-28 [2018-09-27]. (原始内容存档于2018-09-27).

- ^ 尚小明. 宋案重审. 北京: 社会科学文献出版社. 2018: 505-507. ISBN 978-7-5201-1577-3.

- ^ 我与宋教仁一家的交往[永久失效链接]

- ^ 桃源县政府门户网站:我县召开纪念宋教仁先生诞生127周年座谈会[永久失效链接]

- ^ 陶菊隐. 六君子傳 再版. 上海: 中华书局. 1948-01: 104页 [2023-02-10]. (原始内容存档于2023-02-10).

- ^ 支解的國民黨. 时事新报 (上海). 1913-06-04.

延伸阅读[编辑]

- 书籍

- 张玉法 主编:《宋教仁的革命人格》,中国现代史论集(三),台北:联经出版公司,1970年

- 思公:《晚清尽头是民国︰近现代人物的不寻常命运》,桂林:广西师范大学出版社,2009年9月,ISBN 978-7-5633-8964-3

- 张耀杰:《悬案百年:宋教仁案与国民党》,台北:新锐文创(秀威代理),2010年12月,ISBN 978-986-86815-0-7

- 徐血儿 等 编著:《宋教仁血案》,长沙:岳麓书社,1986年

- 唐德刚:《民国前十年》

- 吴相湘:《宋教仁传——中国民主宪政的先驱》,台北:正中书局,1964年

- 尚小明. 宋案重审. 北京: 社会科学文献出版社. 2018. ISBN 978-7-5201-1577-3.

- 论文

- 报章

- 宋案证据全录.申报(上海).自1913-05-01至1913-05-13

参见[编辑]

|

|---|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||