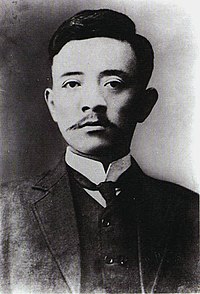

宋教仁

| 此條目的內容與其他條目矛盾。 |

| 宋教仁 | |

|---|---|

| |

| 任期 1912年8月25日—1913年3月22日 | |

| 理事長 | 孫中山(未上任) |

| 前任 | 首任 |

| 繼任 | 政黨分裂,後於1913年12月解散 |

候任 | |

| 任期 1913年2月10日—1913年3月22日 | |

| 前任 | 趙秉鈞 |

| 繼任 | 趙秉鈞 |

| 任期 1912年3月29日—1912年7月14日 | |

| 前任 | 職務新設 |

| 繼任 | 陳振先 |

| 華興會副會長 | |

| 任期 1904年2月15日—1905年7月30日 | |

| 會長 | 黃興 |

| 前任 | 創會 |

| 繼任 | 與中國同盟會合併 |

| 個人資料 | |

| 出生 | 1882年4月5日(光緒八年二月十八日) |

| 逝世 | 1913年3月22日(30歲) |

| 墓地 | |

| 國籍 | |

| 政黨 | 華興會 |

| 配偶 | 方氏 |

| 親屬 | 宋振呂 |

經歷

| |

著作

| |

宋教仁(1882年4月5日—1913年3月22日),字鈍初,號敦初,筆名漁父。出生於湖南桃源[1]:1。中國近代民主革命家,是中華民國初期第一位倡導責任內閣制的政治家,擔任過華興會和同盟會的主要領導、中華民國臨時政府唐紹儀內閣的農林部總長、也是國民黨的主要籌建人。曾留學日本法政大學 、早稻田大學。1913年3月20日,時任國民黨代理理事長的宋教仁在上海北站遭黑道分子槍擊,3月22日不治身亡,終年31歲。

生平[編輯]

早年[編輯]

清光緒八年(1882年)4月5日,宋教仁出生於湖南省桃源縣上坊村湘沖一戶書香之家。1899年3月,宋開始入桃源漳江書院肄業,即不務章句而深思夙夜悟道,講求經世致用,喜愛刑法及地理等書籍,常與學友文駿等縱談中西政治得失,及古今用兵成敗[2]。其居然大言不慚,如此好論列舉天下事[1]:16。人們視其為狂妄學生,不與接近,然而宋教仁視而不見,離開桃源漳江書院。兩年後,即1901年,考中秀才。

1902年,宋教仁赴武昌投考美國聖公會中國差會文華書院普通中學堂,被錄為第一。翌年入學,在校期間,由吳祿貞等人組織的革命團體在武昌花園山的聚會吸引了他,常與同學議論時政,並走上了反清革命之道路。是年8月,黃興到武昌,兩人相識並從此成為摯友。不久,黃興因激烈的反清言論,被驅逐出武昌,回到長沙。隨後,宋教仁也回到湖南,為成立革命團體到長沙、常德一帶做聯絡工作。

1903年11月4日,偕黃興、劉揆一、陳天華、章士釗共同成立華興會。1904年2月25日,以「驅除韃虜、恢復中華」的政治口號,正式在長沙西園成立華興會,眾人選出黃興擔任會長,宋教仁為副會長。宋教仁旋迴武昌,倡組科學補習所,即此種活動之一環[1]:18。6月,科學補習社舉行成立大會,宋教仁任文書[1]:19。10月,宋教仁自武昌經長沙回常德,聚集同志,籌劃進行細目;嗣因餉糈缺乏,宋乃擬變賣家產以濟需用,又苦於急切難成,遂決定趕往長沙另籌款項[1]:21。11月5日,舟抵長沙,宋教仁登岸遍訪各約定處所,皆封門,寂無人跡;至黃興寓所,則看門人答:已出門十餘日未歸,不知何往[1]:21?宋氏為之茫然[1]:21。以為必有變故發生,信步街頭,突然遇上同志曹亞伯,曹正驚宋之來臨,亟需要宋教仁至聖公會堂,秘密告訴他:華興會舉義不幸先期洩漏,致被官廳破獲,黃興等幸而免脫,勸宋速避難他方[1]:21。宋教仁聞訊後頗鎮靜,初擬即回常德速行破壞,以牽制省中之劫,衹以款項缺乏,終不得不依曹之勸告附舟東下,以追蹤黃興[3]:4。宋遂潛赴日本。12月13日,宋教仁抵達日本,在日本東京成立中國同盟會,成為中國同盟會的主要領導人。

1905年5月,宋到東京之初,與友人合辦刊物《二十世紀之支那》[4][1]:275。6月,入讀日本法政大學。7月,在宮崎滔天的介紹下結識孫中山。8月,支持孫中山在日本東京成立中國同盟會,並當任其司法部檢事長。11月,於東京創立《民報》,為中國同盟會機關報[1]:276。12月,陳天華為抗議日本文部省的《取締清國人留日學生規則》而自殺,宋教仁將其遺體收回,呼籲留日學生回國。

1907年孫中山與黃興就國旗發生爭執之後,宋教仁因誤會對孫中山產生惡感,認為同盟會人心不齊而難有作為,謀求「另外早自為計」,辭去了在東京本部擔任的職務,3月與日本大陸浪人古河清等人前往中國東北動員「馬賊」,6月被張繼從奉天請回後,投入了第一次倒孫高潮,支持章太炎反對孫中山在日本購買軍火。《民報》風波平息後,宋教仁對同盟會總部和孫中山的不滿情緒沒有消除。廣州新軍起義後,他與譚人鳳、居正等商討成立專注長江流域的革命機關。1910年7月,11省區同盟會分會長舉行會議,決定在長江流域發動革命[5]:178。

1911年,宋教仁到上海組織反清運動,在于右任辦的《民立報》擔任編輯,並與陳其美籌建中部總會。7月31日,宋教仁參加了同盟會中部總會於上海四川北路召開的成立大會,任文事。該分會體現出了獨樹一幟的分裂意向[5]:180。赴香港參加廣州起義的準備工作。7月,與譚人鳳、陳其美等在上海組建同盟會中部總會,邀請或派人來往於上海、長江中下游各地,促進革命勢力的發展。10月10日,武昌起義爆發。10月28日,與黃興一同抵達武昌,參加革命政府的法律工作,參與起草《鄂州臨時約法草案》。11月13日,離開武昌。與北一輝(1907年夏,因張繼介紹,進而成為知交好友)乘船至南京下關,時張勳已控南京,宋教仁豪壯對北一輝言道:「不如一起進城吧!進城看一看具體情況,或許能找到什麼對付的辦法!」並對革命黨人倪鐵僧道:「吾今日已置死生於度外,但你必須保護外國友人(按:指北一輝)的安全。」(詳《支那革命外史》),之後當革命黨拿下南京,宋以其卓越手腕,調和諸將矛盾,於孫文回國前,掌握南京政務。

民國成立[編輯]

1912年(民國元年)1月1日,中華民國在南京成立,被任命為法制局局長,起草了一部憲法草案《中華民國臨時政府組織法》。2月1日,宋教仁自桃源起身,經長沙、漢口沿江東下;嗣在上海、杭州、南京等地視察黨務。宋任政事部主任幹事[1]:199。4月27日,出任唐紹儀內閣的農林總長。7月,因不滿袁世凱破壞《臨時約法》,辭去農林總長之職。7月16日,中國同盟會本部舉行全體職員大會,討論會務[1]:200。代理總務部主任幹事魏宸組提出擬改定名稱組織完全政黨案[1]:200。7月21日,當選為同盟會總務部主任幹事,主持同盟會工作。8月5日,宋正式與統一共和黨談判[1]:201。協定原案用「民主黨」,嗣因反對者多,遂改用「國民黨」,蓋共和之制,國民為主體,欲使人不忘其義也[6]:6。8月11日,舉行正式籌備會議,宋被推擔任臨時主席,宋並代表中國同盟會、谷鍾秀代表統一共和黨、徐謙代表國民共進會、許廉代表共和實進會、虞熙正代表國民公黨,分別報告各黨均經集會一致議決贊成合併[1]:202。8月25日,在北京湖廣會館召開國民黨成立大會,宋教仁當選為理事,並任代理理事長。會議期間,同盟會女會員女權運動領袖唐群英因國民黨黨綱中沒有「男女平權」的內容上台質問宋教仁,宋教仁支吾不能答,唐群英遂揪住宋教仁的頭髮向宋左右頰掌擊,全場大駭[5]:235,並在會後寫了《駁詰同盟會傳單》,抨擊宋教仁等人。

不久後國民黨在國會的選舉中大勝、黨員士氣高昂,宋氏政治前途如日初升,所至之處,歡迎會上無不人山人海,宋亦隨地推廣憲政理念,其要旨是產生純粹的政黨政治,由國會多數黨領袖任內閣總理,負起政治責任,組成責任內閣;由此先制憲,再依法選舉總統。

遇刺身亡及遺言[編輯]

1913年,國民黨在國會獲壓倒性多數席次,宋教仁欲循歐洲「內閣制」慣例以黨魁身份組閣,遂與國民黨重要人士群集滬濱商討應付國會之黨略,大綱既定,宋即擬挾至北京黨本部決議施行,適袁世凱亦電促赴京,宋因訂期3月20日若干國會議員同行北上,是晚22時45分甫步入上海車站(老北站,現上海鐵路博物館),即遭預伏殺手狙擊,腰部中彈[1]:223,子彈射入其右肋,斜入腹部,兇手開槍後逃逸。

宋教仁疼痛難忍,趴倒在一張椅子上,用手把于右任的頭拉到胸口,喘息地說:「吾痛甚,殆將不起……」,當時在火車站送行的黃興、于右任、廖仲愷等將宋教仁送往滬寧鐵路醫院急救。在醫院中他向于右任留下遺囑[7]:

今以三事奉告:一、所有在南京、北京及東京寄存之書籍,悉捐入南京圖書館;二、我本寒家,老母尚在,如我死後,請克強與公及諸故人為我照料;三、諸公皆當勉力進行,勿以我為念,而放棄責任心。我為調和南北事費盡心力,造謠者及一班人民不知原委,每多誤解,我受痛苦也是應當,死亦何悔?

他並授意黃興代擬電報給袁世凱,講述自己的中彈經過和革命生涯[7],電報原文如下[8]:3:

北京袁大總統鑒:仁本夜乘滬寧車赴京,敬謁鈞座。十時四十五分在車站突被奸人自背後施槍彈,由腰上部入腹下部,勢必至死。竊思仁自受教以來,即束身自愛,雖寡過之未獲,從未結怨於私人。清政不良,起任改革,亦重人道、守公理,不敢有毫權之見存。今國基未固,民福不增,遽爾撒手,死有餘恨。伏冀大總統開誠心、布公道,竭力保障民權;俾國家得確定不拔之憲法,則雖死之日,猶生之年。臨死哀言,尚祈見納。宋教仁。哿。

手術後,情況沒有好轉,大小便中出血嚴重;3月21日下午,宋教仁再次被送進手術室。3月22日凌晨4時48分,不治身亡,噩耗傳去,全國人心鼎沸[1]:223。

宋教仁身故後,范鴻仙拍下宋教仁遺體的照片。先照一張半裸遺體照,傷口展示在鏡頭前,又照一張西裝革覆之遺體照,遺體被擺放在一張高沙發上[9]:9。今宋教仁墓安於上海市閘北公園。刺殺宋教仁的主使至今成謎[10]。

思想[編輯]

在辛亥革命前,宋教仁與陳天華等人主張宣揚民族意識、宣傳排滿,並把排滿與反對外國瓜分聯繫起來。他極為熱衷宣傳民族主義,通過採用黃帝紀年來取代帝王紀元,刊登黃帝畫像以激勵炎黃子孫,還在雜誌上刊載文章反對滿族統治以抵制帝國主義瓜分[5]:166。

其主張「責任內閣制」,認為「內閣不善而可以更迭之,總統不善則無術變易之,如必欲變易之,必致動搖國本」,而且「討論憲法,行政、立法、司法三權應如何分配,中央與地方之關係及權限應如何規定,是皆當依法理,據事實,以極細密心思研究者」。還認為只有議會政黨責任內閣才是救治「不良政府醫生」。由於其極力推崇議會制度,當時政壇上都給他取了個綽號為「議會迷」。

後世追悼[編輯]

宋教仁遇刺身亡時,雖為不同政黨黨魁的湯化龍尤為悲憤,寫下輓聯「倘許我作憤激語,謂神州將與先生毅魄俱訖,號哭范巨卿,白馬素車無地赴;便降格就利害觀,何國人忍把萬里長城自壞,從容來君叔,抽刀移筆向誰言。」黃興亦有輓聯:「前年殺吳祿貞,去年殺張振武,今年又殺宋教仁;你說是應桂馨,他說是趙秉鈞,我說卻是袁世凱。」

遇刺之謎[編輯]

袁世凱的嫌疑[編輯]

上海租界巡捕房從應桂馨家繳獲的應桂馨和洪述祖互通電報之原文,在上海都督程德全致信袁世凱的信中有部分引用 [11]

目前史學界認為嫌疑最重之人還是袁世凱[9]:9[12][13],持此觀點者認為中華民國國會選舉前後,宋教仁積極主張之內閣制會危及袁世凱的統治地位,因此袁世凱要暗殺宋教仁。從查獲之宋案兇手與北京來往電文中[14]:14,有認為主使行刺宋教仁的人是袁[15]:499[16]:173,而直接布置暗殺的是國務總理趙秉鈞[17]:2936[18]:6。

袁世凱一向喜用刺殺手段,1885年11月11日謁見朝鮮國王時建議其刺殺朝鮮開化黨領袖金玉均[19],1886年時又與李鴻章商議此計劃[20],後來因刺客暴露而計劃失敗。

1911年袁世凱通過段祺瑞買凶,刺殺了北洋第六鎮統制吳祿貞。[21]1912年擔任內閣總理大臣以後,又通過袁克定找到同盟會員汪精衛,由汪精衛交黃復生,黃復生指使彭家珍刺殺了其政敵良弼。[22]

在宋案發生以後,民主革命家林述慶公開斥責袁世凱刺宋,表示要回南方召集舊部反袁為宋報仇,在1913年4月10日被毒死於袁世凱秘書長梁士詒宴席上(見福州檔案局林述慶烈士資料)。二次革命失敗後,袁世凱致電香港情報人員企圖暗殺孫中山。[23]

1915年陸榮廷之子陸裕勛請假回廣西看望父親,在漢口暴斃而亡,這又是一個懸案,可這個事件沒有證據能證明是袁所為,但陸榮廷通過情報網認為是袁所殺,應該有他的道理(見《北洋軍閥史話》)。1915年蔡鍔從從滇越鐵路進入雲南時,遭遇袁世凱所派刺客的暗殺,但成功躲過一劫。[24]

因此學界一般認為,此案極有可能為袁世凱所為,當然也有一些人提出其他觀點。

1913年3月宋教仁遇刺後,根據警方調查,袁世凱心腹、國務總理趙秉鈞是重大的謀殺嫌疑犯,而袁世凱亦涉嫌。袁世凱鎮壓二次革命後,應桂馨認為時機已到,公然發出「請平反冤獄」的電報,並毫不避嫌地跑到北京,寫信給袁世凱要求實踐當初「毀宋酬勛」的承諾。袁世凱如果授予他勛位,那就等於承認自己是刺殺宋教仁的主犯,這讓袁世凱非常頭疼。其後應桂馨在離開北京的火車上被京畿軍政執法處的偵探長郝占一和另一偵探王雙喜刺死,而最後郝、王兩殺手也不得善終。這一連串的離奇死亡事件很難自圓其說,更使袁世凱的嫌疑加深[25]。

宋教仁此次北上,如果與黎元洪聯合反對袁世凱,則袁世凱將失去一切政治籌碼。這是袁世凱刺殺宋教仁的最大動機,宋教仁死後黎元洪通電全國稱放棄競選,擁護袁世凱。在此後袁世凱僱傭流氓、地痞包圍國會,強迫議員選他,不選不准吃飯,這才成功當選。(見《北洋軍閥史話》)袁世凱之老奸巨猾早在前清時已臭名昭著,因此宋死後,孫中山果斷發動了二次革命,黃興全力反對使用武力,宋教仁本人亦不認為是袁世凱指使,並留遺囑予袁世凱,反而沒有留遺囑給榮譽主席孫中山[26],此舉殊不可解,宋教仁顯然懷疑指使者為孫中山、陳其美。

趙秉鈞的嫌疑[編輯]

此觀點指趙秉鈞的殺人動機非常簡單,國民黨在國會選舉中獲勝後,宋教仁將替代趙秉鈞擔任總理一職。此說還提出了證據,稱巡捕房在對應桂馨搜查時,意外於1913年3月24日抓到刺宋的直接兇手武士英。武士英供認是應桂馨讓他行刺。此外巡捕房還在應桂馨的住宅搜出作案兇器及一批電報和信件。「毀宋」一詞來自趙秉鈞的秘書洪述祖致電應桂馨:「毀宋酬勛,相度機宜,妥籌辦理。」3月14日,應桂馨回洪述祖的「寒電」電文是:「梁山匪魁四出擾亂,危險實甚,已發緊急命令,設法剿捕之,乞轉呈,候示。」3月18日,洪述祖復應桂馨電:「寒電立即照辦。」3月19日,洪述祖又電催應:「事速照行。」3月21日凌晨兩點即宋教仁遇刺不久,應致洪電:「二十時四十分鐘,所發急令已達到,請先呈報。」3月21日,應致洪電:「號電諒悉,匪魁已滅,我軍一無傷亡,堪慰,望轉呈。」等。趙秉鈞則極力否認與此案有關[27][28]。3月26日,趙秉鈞以國務院名義通電各省稱:「據應夔丞二十三日函稱,滬上發現一種監督政府、政黨之裁判機關,宣告宋教仁、梁啓超、袁世凱、趙秉鈞、汪榮寶等之罪狀,特先判決宋教仁之死刑,即時執行。」當時此通電不但沒能將公眾視線轉移到這個突然冒出來的兇嫌「滬上裁判機關」上,反而暴露了趙秉鈞的國務院和直接兇嫌應桂馨當時的信函往來[29]。一個月後,武士英死於獄中[30][31]。

陳其美即孫中山背後指使的嫌疑[編輯]

陳其美表示,宋教仁被殺是袁世凱最毒的陰謀[33]。最後,陳其美在上海被暗殺。

但一直以來都有人對於宋案另有看法,包括認為宋教仁是國民黨內部權力鬥爭的犧牲品——對破案出了大力的青幫大頭目、國民黨元老陳其美頗有嫌疑[34]。中華民國國務院檔知袁方對宋案發表之聲明,即多方羅織陳其美:「宋在南方主張袁為總統,而己任內閣,陳其美一派深忌之,黃亦惡其不舉己為總統,且疑其為親袁派也亦欲排而去之。陳於是乘其隙,日嗾其徒,唱為黃之說,以離間黃、宋之交,而使他日內閣總理之歸之於己,宋、陳之間暗潮已極激烈,應本陳舊部,武又黃之私人。」[1]:267

袁世凱的次子袁克文撰寫的《辛丙秘苑》一書講述了自己從1911年到1915年的見聞,書中披露,袁世凱多次派密使與宋教仁接洽,歡迎他北上,宋教仁接受了袁世凱的邀請。在北上臨行之前,陳其美、應夔丞等人詢問宋教仁關於國民黨內閣的組織辦法,宋教仁說:「我只有大公無黨一個辦法!」聽了宋教仁的想法後,應夔丞罵宋教仁是叛黨,並企圖當場殺害宋教仁,但被在場的人勸阻,宋教仁見此舉動,便說:「死無懼,志不可奪」,最終大家不歡而散,陳其美和應夔丞對宋教仁的痛恨加深。在隨後的幾天裡,陳應兩人商議對策,宋教仁3月20日遇刺身亡。應夔丞深知兼任總理的內務部總長趙秉鈞害怕宋教仁搶奪他的位置,就通過他的秘書洪述祖騙取來自趙秉鈞的密電密信。起初的目的只是邀功請賞,後來這些密電密信便成了充當了嫁禍於袁世凱的文字證據[35][36]。

需要注意的是,1913年3月宋案發生時上海的最高軍政長官並非前滬軍都督陳其美,也非案發後北京政府於1913年7月委任的上海鎮守使鄭汝成(1915年11月10日在上海外白渡橋被陳其美派來的王曉峰、王明山投彈炸死)。1912年7月31日滬軍都督府撤銷,改為江蘇都督行轅,上海事務由江蘇都督程德全(以及江蘇民政長應德閎)接收。

宋教仁的政治主張一直是效法英國政黨政治,由多數黨組織責任內閣,不太可能說組織政府要大公無黨,因此此段敘述真實性值得存疑,但其觀點相當有研究價值。

應桂馨與幫會分子的嫌疑[編輯]

而東華大學廖大偉教授則從民初幫會與革命黨交惡、與社會關係緊張的視角,重新闡釋這一血案:應桂馨是中華國民共進會(1912年7月由青幫、洪門、公口等幫會聯合發起,成立於上海)會長,在社會轉型中角色與地位和革命黨形成落差,因而產生報復心理;宋教仁在國民黨內的實際地位和未來政治角色,決定了他不幸被選為報復對象[37]。

洪述祖自作主張[編輯]

北京大學歷史系教授尚小明在其著作《宋案重審》中認為,刺殺宋教仁的主謀是洪述祖,是他知道袁世凱要對付國民黨和宋教仁,所以「揣摩上意」有此行為[38]。同時,他也指出,「宋案」實際上是由收撫共進會、調查歡迎國會團、操弄憲法起草、構陷「孫黃宋」、「匿名氏」攻擊、低價購買公債以及刺殺宋教仁等七個環節次第演進與交錯進行而釀成的複雜案件。宋案諸環節中,袁世凱主導了前四個環節,但他與刺殺宋教仁沒有直接關係。在袁世凱主使下,洪述祖在1913年2月通過應夔丞陰謀構陷孫黃宋,但未獲得任何材料。洪於3月7日至10日間晉見袁世凱,暗示殺宋,提出「總統行政諸多掣肘,皆由反對黨之政見不同,何不收拾二人,以警其餘」。袁未同意,稱「反對既為黨,則非一二人之故,如此辦法,實屬不合」。且洪在進京見袁之前,已於3月6日自天津私宅向應夔丞去函,授意其伺機除掉宋教仁。趙秉鈞與陳其美也與刺宋毫無關聯。趙秉鈞與洪、應均無私人關係,且缺乏刺宋動機。陳其美與洪、應亦無密切關係,並無證據說明陳其美指使洪、應刺宋。當時流傳的陳其美主謀殺宋言論,均來自親袁報章和應夔丞黨徒的宣傳[39]。

宋教仁墓[編輯]

宋教仁墓地在上海閘北,名曰宋園(今閘北公園內)[1]:273。建銅像作支坐側思狀,鑿石為座[1]:273。座之正面陽篆刻「漁父」二字,章太炎書[1]:273。背面則陰刻銘文,于右任撰書:「先生之死,天下惜之。先生之行,天下知之。吾又何紀,為直筆乎?直筆人戮。為曲筆乎?曲筆天誅。嗟嗟九泉之淚,天下之血,老友之筆,賊人之鐵。勒之空山,期之良史,銘諸心肝,質諸天地,嗚呼[1]:273-274!」墓地近似正方形,四周砌有二十四根圓頭方柱,連成石欄。墓寢坐北朝南,為半球形,墓前立有墓碑,上書:『宋教仁先生之墓』,系集孫中山墨跡而成。宋墓頂上有一腳踩青蛇,展翅欲飛的雄鷹,象徵著宋教仁一生不斷爲了憲政的理想,而與保守的舊勢力作頑強鬥爭的精神。墓地南隅、正中左右樹有石柱兩根為出入口,置八級臺階,供拾級而上。墓區正中石柱頂端聳立著宋氏西服坐像,以大理石雕刻而成。墓區廣場及通道均系花崗石砌成,周圍廣植龍柏、廣玉蘭、香樟和月季等各種花木,整個墓園莊嚴肅穆。

宋家遺族[編輯]

- 方氏:宋教仁之妻。生前常居於家鄉-湖南桃源。夫故去後,接受愛國人士捐款與中華民國國民政府頒發撫恤金予安頓生活。獨子於上海求學期間,每逢暑假即前往滬探子。惟獨子病逝後,生活失去重心。1964年5月24日,吳相湘在其著作《宋教仁傳——中國民主憲政的先驅》的自序中記載:『又見報載宋先生遺屬寡媳一人在桃源轉徙流離孤苦伶仃之訊(宋之獨子歿於抗戰前);更傷英雄無嗣之淒涼。』

- 宋振呂:宋教仁與方氏之獨子。少年時,離鄉赴上海讀書,畢業後曾留學日本;1934年隨行歐洲司法考察後,曾服務於中華民國監察院審計部至1936年心臟病突發逝世,享年36歲[40]。1950年,周恩來代表中國共產黨中央委員會和中華人民共和國中央人民政府政務院,為宋振呂之妻葉惠英親筆簽發證明,追認宋教仁為革命烈士[41]。

- 宋奇璋:宋振呂之獨女;婚後育有2子3女。

- 宋丕興:宋奇璋的孫女、宋教仁的玄孫女

後世評論[編輯]

- 孫中山因宋教仁之死,弔以輓聯「作民權保障,誰非後死者。爲憲法流血,公眞第一人」[42]。

- 蔡元培在《我之歷史》序言說:「(同盟會)其抱有建設之計劃者居少數。抱此計劃而毅然以之自任者尤居少數,宋漁父先生其最著也。」

宋教仁首先在上海成立了「中國同盟會中部總會」目標在於鼓吹湖廣新軍的覺醒,間接促成了武昌起義。宋教仁曾提議革命的上中下三策:上策京師起義、中策長江起義、下策邊疆起義。孫中山的十次革命,一般都屬於下策中的邊疆起義。黃花崗之役後,同盟會人心渙散。宋教仁與譚人鳳等乃毅然在上海另起爐灶,獨立執行中策,成立「中國同盟會中部總會」,以「共進會」與「文學社」為基礎,在兩湖新軍間鼓吹革命,於是乃有武昌起義之成功。 民國成立後,宋教仁將同盟會與其他小黨合併,成立國民黨。當時孫中山主張同盟會仍然為地下革命組織,隨時準備繼續革命。宋教仁則主張將同盟會公開化,以堂堂政黨之陣勢,藉選舉取得政權。宋教仁路線不僅獲得了同盟會多數之支持,並且繼續與其他小黨合併,終於組成國民黨,而在國會大選中取得了多數。許多後來著名的民主人士如張東蓀、沈鈞儒、徐傅霖、羅文幹、石志泉等,都是當時這個國民黨的核心成員。

- 當時有記者評論說:「國民黨魁,表面上爲孫中山、黃克強,而骨子裏能運用本黨者,獨宋鈍初耳。鈍初之主張與孫、黃本不相同,蓋國民黨中老革命家無政治知識,法政學生無革命資格,故絕不相統屬,惟鈍初在該黨中兼有此兩種資格,故該黨中法政學生派固純爲宋系,而北方之主要幹事,皆受宋之指揮,不能爲異同者也,該黨員中之見識學問足以比鈍初者不少,然皆無鈍初之資格地位,故足當國民黨黨魁者,惟鈍初一人。鈍初之遇刺,蓋國民黨最不幸之事,三軍之中,倉卒奪帥,各不相統,祗有譁變潰裂而已。」[43]

個人著作[編輯]

- 《我之歷史》,六冊,1920年湖南石印本

- 《二十世紀之支那》,一冊,1905年5月東京鉛印本

- 《醒獅》,四冊,1905年9月東京創刊

- 《民報》,二十六冊,1905年11月東京創刊

- 《間島問題》,六冊,1908年上海初刊本,1914-1916年地學雜誌重印本

- 《民立報》,六冊,1910年10月11日創刊,上海印行

- 《比較財政學》,日本小林丑三郎原著,宋教仁譯,1911年上海印行

註釋[編輯]

參考文獻[編輯]

- ^ 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 吳相湘. 《宋教仁:中國民主憲政的先驅》 新版. 台北: 傳記文學出版社. 1985-09-15.

- ^ 宋教仁曾說過:「中國苦滿政久矣,有英雄起,雄踞武昌……然後可以得志於天下。」見吳相湘:《宋教仁:中國民主憲政的先驅》,台北:傳記文學出版社,1985年9月15日新版,第16頁

- ^ 劉揆一述:《黃興傳記》,北平:京津印書局,1929年

- ^ 曹亞伯. 第三章 同盟會之成立及吳樾炸五大臣. 武昌革命真史 前編. 上海: 中華書局. [2022-12-08]. (原始內容存檔於2022-12-06).

宋教仁逃出長沙後,在東京結合一斑同志,如白逾桓等,組織一雜誌,名曰《二十世紀之支那》,初出版而日本政府卽禁止發行

- ^ 5.0 5.1 5.2 5.3 何虎生. 《孙中山传》 第二版. 北京: 中國工人出版社. 2016.

- ^ 「五大黨合併詳誌」,刊《民立報》,上海,1912-08-18

- ^ 7.0 7.1 上海老北站 见证难忘的历史瞬间. 人民鐵道網. 2010-10-15 [2018-09-17]. (原始內容存檔於2018-09-17) (中文(簡體)).

- ^ 《民立報》北京電報,上海,1913年3月22日

- ^ 9.0 9.1 傅林. 《黑白民國》. 北京: 九洲出版社. 2015.

- ^ 鳳凰網歷史專稿. 谁是刺杀宋教仁的幕后元凶?. [2010-03-02]. (原始內容存檔於2009-04-03).

- ^ 蔡東藩.

《民国演义》第22回. 維基文庫. 1921年 (中文).

《民国演义》第22回. 維基文庫. 1921年 (中文).

- ^ 侯宜傑. 暗殺宋教仁的主謀尚難定論. 《史林》2013年第1期. [2016-10-02]. (原始內容存檔於2014-03-15) (中文(中國大陸)).

當時一般均認為袁世凱是刺宋的主謀。

- ^ 二次革命. 中華百科全書. [2016-10-02]. (原始內容存檔於2014-03-15) (中文(臺灣)).

宋教仁係國民黨領袖,平日主張政黨內閣最力,袁氏疑懼不安,密遣人於三月二十日暗殺於上海。

- ^ 王爾敏校訂. 現代教育研究社編輯委員會 , 編. 《會考版中國歷史(中學五年級適用)》. 香港: 現代教育研究社. 1993. ISBN 962-11-2588-X.

- ^ 李守孔. 《中國現代史》. 台北: 三民書局. 1973.

- ^ 菊池秀明著、廖怡錚譯. 《末代王朝與近代中國:晚清與中華民國》 初版. 新北市: 臺灣商務印書館. 2017.

- ^ 辭海編輯委員會 (編). 《辭海》(1989年版). 上海辭書出版社. 1989. ISBN 7532600831.

- ^ 陳布雷等編著. 《蔣介石先生年表》. 台北: 傳記文學出版社. 1978-06-01.

- ^ 《甲午悲歌:金玉均之死》

- ^ 袁世凱. 養壽園電稿. 文海出版社. 1966 [2019-06-23]. (原始內容存檔於2019-08-18).

- ^ 《辛亥革命回憶錄》)

- ^ 《北洋軍閥史話》

- ^ 《近代史資料》1913年8月3日袁世凱陰謀殺害孫中山密電

- ^ 《雲南文史資料選集》中大量雲南軍政界人士回憶

- ^ 丁中江. 北洋軍閥史話. [2016-10-02]. (原始內容存檔於2016-09-27) (中文(臺灣)).

- ^ 張戎 <宋氏三姊妹與她們的丈夫> P83起

- ^ 趙秉鈞.

覆岑春煊等函. 維基文庫.

覆岑春煊等函. 維基文庫.

- ^ 趙總理解釋宋案證據. 時事新報 (上海). 1913-05-01.

- ^ 陶菊隱. 第八章. 《北洋军阀统治时期史话》. ISBN 9787203080138.

- ^ 《老建筑的趣闻 上海近代公共建筑史话》. 黃國新,沈福煦編著 上海:同濟大學出版社 2005 第291頁. [2020-12-21]. (原始內容存檔於2021-01-25).

- ^ 武士英暴斃之疑案. 時事新報 (上海). 1913-05-03.

- ^ 余杰 <偽裝的改革者> P245

- ^ 「他想挑撥我們同志的感情,故意說是陳某﹙英士﹚派人刺殺的。原先宋先生對交出上海這一師兵很不高興。記得英士先生辭職時有一篇宣言,大意說從前單槍匹馬打製造局,現在把軍隊交岀來不能得同志諒解,如果同志肯團結,他是可以再起的。這篇宣言是一位湯先生擬稿的。後來許多同志勸着不要發表,所以沒有發表,英士先生聽得外面謠言說是他刺殺宋先生的話以後,便找到了吳佩璜來,吳是替英士先生做情報的,在上海當電報局局長。袁和上海方面往來電報,我們都能拿得到,就完全靠吳佩璜的功,宋案能在三小時內破案,也就因在電報往來中找出線索:那幾個人有電報,那些人有關係,所以一索即得,否則是不易破案的。」見陳果夫演講:「陳英士先生與二次革命」,1942年10月12日在重慶中山學社。何仲簫:《陳英士先生年譜》,第40頁亦有述及,但無此文之詳明。刊吳相湘:《宋教仁:中國民主憲政的先驅》,台北:傳記文學出版社,1985年9月15日新版,第266頁

- ^ 張耀傑:《誰謀殺了宋教仁——政壇懸案背後的黨派之爭》 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館),北京:團結出版社,2012年5月,ISBN 978-7-5126-0672-2

- ^ 袁克文. 刺宋案真相. 《辛丙秘苑》. 1919.

二年冬,予適在滬,知先公遣秘使迓遁初者數至,遁初所察已竟,欣然命駕。行之先,陳英士、應桂馨宴之。筵間,英士詢其組閣之策,遁初曰:「唯大公無黨耳。」陳默然,應詈曰:「公直叛黨矣,吾必有一報。」言時,即欲出所懷手槍,座客勸止之。遁初曰:「死無懼,志不可奪!」遂不歡而散,而陳、應日相籌謀。予故友沈虬齋,陳之黨也,謂予曰:「遁初不了。」予詳詰之,虬齋曰:「同黨咸恨之,陳、應尤甚。邇日,靡日弗聚議,雖親如予,亦不獲聞。偶密窺探,輒聞遁初云云,辭色不善也。」未幾難作,遁初竟死矣。應知趙秉鈞畏遁初奪其位也,遂假道於洪述祖,誘得電信,初意但為要功計,不期適以此而移禍也。

- ^ 迷案:陳其美在「天上人間」暗殺宋教仁?[永久失效連結]

- ^ 告诉你一个真实的袁世凯. [2011-12-22]. (原始內容存檔於2011-12-15).

- ^ 《宋案重审》:谁是暗杀宋教仁的真凶. 鳳凰網. 2018-03-28 [2018-09-27]. (原始內容存檔於2018-09-27).

- ^ 尚小明. 宋案重审. 北京: 社會科學文獻出版社. 2018: 505-507. ISBN 978-7-5201-1577-3.

- ^ 我與宋教仁一家的交往[永久失效連結]

- ^ 桃源縣政府門戶網站:我縣召開紀念宋教仁先生誕生127周年座談會[永久失效連結]

- ^ 陶菊隱. 六君子傳 再版. 上海: 中華書局. 1948-01: 104頁 [2023-02-10]. (原始內容存檔於2023-02-10).

- ^ 支解的國民黨. 時事新報 (上海). 1913-06-04.

延伸閱讀[編輯]

- 書籍

- 張玉法 主編:《宋教仁的革命人格》,中國現代史論集(三),台北:聯經出版公司,1970年

- 思公:《晚清盡頭是民國︰近現代人物的不尋常命運》,桂林:廣西師範大學出版社,2009年9月,ISBN 978-7-5633-8964-3

- 張耀傑:《懸案百年:宋教仁案與國民黨》,台北:新銳文創(秀威代理),2010年12月,ISBN 978-986-86815-0-7

- 徐血兒 等 編著:《宋教仁血案》,長沙:岳麓書社,1986年

- 唐德剛:《民國前十年》

- 吳相湘:《宋教仁傳——中國民主憲政的先驅》,台北:正中書局,1964年

- 尚小明. 宋案重审. 北京: 社會科學文獻出版社. 2018. ISBN 978-7-5201-1577-3.

- 論文

- 報章

- 宋案證據全錄.申報(上海).自1913-05-01至1913-05-13

參見[編輯]

|

|---|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||